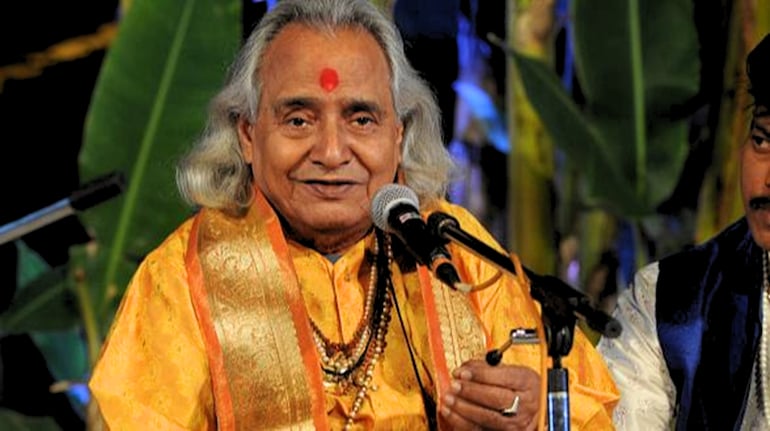

शिव के डमरू और तवायफों के घुँघरूओं से अभिमंत्रित आवाज़ आज ख़ामोश गई. आप चौंक रहे होंगे कि इतना विरोधाभास. जी हां, उन्होंने मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में तवायफों के साथ अपनी संगीत साधना की शुरुआत की और काशी की मणिकर्णिका पर मसाने में होली खेल उसे शिखर पर पहुंचाया. शास्त्र से लोक, किराना से बनारस और उत्सव से मसान को जोड़ने वाली गायकी के अनूठे गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का जाना संगीत की अपूरणीय क्षति है. बनारस को सदमा है. मेरा निजी नुक़सान है. कोई पैंतालीस बरस से छन्नू गुरू से अपना नाता था. मैं उनके हर अच्छे बुरे का चश्मदीद रहा हूँ.

वे दशहरे को गए. दशहरा मृत्यु का उत्सव है.काशी में भी मृत्यु उत्सव मानते है.और पंडित जी तो मसाने में होली खेलते थे.

आज सुबह नाद, अनहद में मिल गया. वे नाद की उपासना से अनहद की खोज में चले गए. उनके जाने से उपशास्त्रीय गायन का वह शिखर शून्य हो गया. जहॉं कजरी, चैती, चैता, घाटों, सोहर, झूला, होरी, ठुमरी, बिखरे पड़े थे. इन विधाओं में फिलवक्त बनारस घराने की ऊँचाई इन्हीं से नापी जाती थी. वे बनारस घराने के वैश्विक प्रतिनिधि थे. हालांकि वो इस घराने के थे नहीं. रहने वाले आज़मगढ़ के हरिहरपुर के थे. संगीत की दीक्षा ली मुजफ्फरपुर के किराना घराने के अब्दुल गनी ख़ान से. बाद में बनारस में ठाकुर जयदेव सिंह से उन्होंने संगीत सीखा. जिस मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली गा उन्होंने उसे जन मानस तक पहुंचाया, आज उसी मणिकर्णिका घाट के मसान पर वे पंचतत्व में विलीन हुए.

ये संयोग ही है कि नाद और अनहद नाद, दोनों का ‘ब्रह्मकेन्द्र’ बनारस ही है. नाद साधना यहॉं के संगीत कलाकारों ने की और अनहद को यहीं सुना कबीर ने. दोनों की परम्परा चार सौ साल पुरानी है. पंडित जी मानते थे कि संगीत जीवन की आत्मा है, भक्ति है, शक्ति है. इसी पर सवार होकर अनंत की दौड़ लगायी जा सकती है. इसी संगीत को साध वो अनंत में लीन हो गए. छन्नूलाल मिश्र के गायन में इसी की वरुणा और इसी का अस्सी मिलता है. वो कबीर को भी गाते थे. तुलसी को भी. सूर और मीरा को भी. निर्गुण और सगुण को भी. प्रेम को और भक्ति को भी. इसीलिए छन्नूलाल के गायन में नाद और अनहद नाद, दोनों का अनुनाद है और इसी वैविध्य ने उन्हें काशी का संगीत प्रतिनिधि बनाया.

पंडित छन्नू लाल मिश्र की गायकी का सबसे मजबूत पक्ष है- श्रोताओं से उनका कनेक्ट. उन्होंने शास्त्र और लोक के भेद को मिटाया. वो मानते थे कि शास्त्रीयता दिखाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन वो श्रोताओं को अच्छी लगनी चाहिए. जबरन शास्त्रीयता पेलने के वे खिलाफ थे. इसलिए बनारस घराने के दूसरे गायक उन्हें अपनी पाँत में स्वीकार नहीं करते थे. छन्नूलाल को इसका फायदा भी हुआ और नुक़सान भी. नुक़सान यह कि बनारस घराने का दावा वो भले ही बातचीत में कर लेते रहे हों, बनारस घराने ने उनको अपनी पंक्ति में शामिल किया नहीं. फायदा ये हुआ कि घराने वालों से ज्यादा लोकप्रियता और पहुँच छन्नू गुरू के हिस्से आई. उन्होंने लोक की ओर देखा, लोक ने उनकी ओर. और दोनों एक दूसरे में डूबते अघाते रहे.

पं छन्नू लाल मिश्र की सबसे बड़ी उपलब्धि ही यही थी. उन्होंने संगीत को शास्त्रीयता की जड़ता से मुक्त कर लोक तक पहुंचाया. उनके गायन में बनारसी बोली की आत्मीयता और लोक संस्कारों की गहराई थी. इसलिए मैं उन्हें शास्त्रीय नहीं उप-शास्त्रीय गायक मानता हूँ. कोई साढ़े चार सौ साल पहले बनारस में पं दिलाराम मिश्र से यह परम्परा शुरू हो बड़े राम दास, महादेव मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र और राजन- साजन जी तक पहुँचती है. यहीं पंडित कंठे महाराज से लेकर पं अनोखे लाल, पं किशन महाराज और गोदई महाराज तक तबले की समृद्ध परंपरा विराजती थी. गिरिजा देवी की ठुमरी हो या सितारा देवी और गोपीकृष्ण के नृत्य की ताल. बड़े राम दास, हनुमान प्रसाद मिश्र या फिर पंडित राम सहाय, राजन-साजन मिश्र का गायन. क्या शहर था? कलाओं की इस भूमि में विद्याधरी, सिद्धेश्वरी और हुस्नाबाई बड़ी मैना, छोटी मैना, चंपा बाई, जवाहर बाई सब यही के नगीने थे. मोइजुद्दीन खान जैसा बेजोड़ गायक. छप्पनछूरी खाने वाली जानकी बाई यहीं की थी. बिस्मिल्ला खॉं का सराय हडहा. सबकी जडें इसी शहर में हैं. एक एक कर सब चले गए. आज छन्नू लाल जी भी. बनारस उदास है. खाली भी.

पंडित जी अपने अचूक स्वराघात से गायकी में विस्मय पैदा करते थे. अपनी रससिद्धता से सम्मोहन का संसार रचते थे. उन्होंने इस धारणा को तोड़ा की पक्की (ख़्याल) गायकी ही शास्त्रीयता की पहचान है. संगीत को समृद्ध होने के लिए लोक तक जाना होगा. वे चारोपट की गायकी के उस्ताद नहीं थे. ठुमरी, ख़्याल, ध्रुपद, धमार, टप्पा में सहज नहीं थे. पर भजन, कजरी ,चैती में न सिर्फ पारंगत थे, उसे शिखर पर ले गए. उन्होंने बड़े रामदास की ख़्याल गायकी को ही अपनी सरल शब्द योजना, तान और सरगम से लोक तक पहुँचाया. वे ध्रुपद और ठुमरी से बचते थे. उन्होंने रागों को इतना माँजा था कि वे श्रृंगार के राग में भी वीररस की बन्दिशें गा लेते थे. बनारस घराने पर ठुमरी का ठप्पा था. इसे पंडित जी ने बखूबी तोड़ा. और ऐसा साधा कि बरबस यह सवाल उठता है कि बनारस घराने में फिर ऐसा गायक होगा क्या?

दूसरी बात जो छन्नूलाल स्वयं कहते थे कि भक्ति में और संगीत में भाव से श्रेष्ठ कुछ नहीं. अगर भाव है तो फिर मंत्र छोटे हैं. अगर भाव है तो फिर शास्त्रीयता छोटी है. भाव है तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और श्रोता भी. भाव होंगे तो गायन कोई सा भी हो, मोहक होगा. छन्नूलाल इसे बरतते भी थे. जब मीरा का पद उठाते तो लगता गोपिकाएं कलरव कर रही हैं. जब तुलसी के छंद गाते तो लगता कि राम ठुमकते हुए आँगन में आ खड़े हुए हैं. और यही छन्नूलाल जब मसान बाबा का गीत गाते तो लगता कि महाभूत भस्म का बादल ओढ़े गंगा तीरे बिचर रहे हैं.

गुरू मसाने के गायक थे और अडभंगी के भक्त इसलिए गायन से पहले गोला जमाते थे. जब टोकिए तब कहते कि ‘शंकरामाइसिन’ लेकर हम भोले शंकर के निर्देशन में ही गाएंगे. वही हमारे गायन को दिशा देंगे, जहां कहीं सुर से बहकूंगा, वही नियंत्रित करेंगे.

छन्नूलाल जी की जीवन यात्रा की कहानी आज़मगढ़ से शुरू होती है. बात 1936 की है. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में एक तबला वादक थे. नाम था बद्री प्रसाद मिश्र. उनके घर फरवरी महीने की 3 तारीख को एक बच्चा पैदा हुआ. बच्चे का नाम रखा गया मोहन लाल मिश्र. पिता ने बचपन से ही बच्चे को संगीत की तालीम देना शुरू किया. उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा एक गुणी कलाकार बने. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. बेटा अभी 8-9 साल का ही हुआ था कि पंडित जी का तबादला मुजफ्फरपुर हो गया. नया शहर था. नया माहौल था. चतुर्भुज स्थान देश में तवायफों का बड़ा केन्द्र था. वहीं इस बालक को किराना घराने के कलाकार अब्दुल गनी खान मिले. वहीं एक घटना घटी. बच्चे का नाम उसकी गुरू मां ने बदल दिया. मोहन लाल मिश्र को बुरी नजर से बचाने के लिए के लिए गुरू मां ने उनका नाम रखा छन्नू. फिर उसी छन्नू ने दुनिया भर में छन्नू लाल मिश्र के नाम से शोहरत पायी.

खैर, संगीत सीखने का क्रम भी छन्नू लाल मिश्र के लिए आसान नहीं था. छन्नू लाल मिश्र ने करीब 9 साल तक उस्ताद जी से शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखा. इसके बाद वे वहीं तवायफों के साथ संगत करने लगे. यह कहानी बताने में छन्नू लाल जी बहुत संकोच करते. लेकिन एक बार जब बिस्मिल्ला खॉं ने अपनी कामयाबी पर यह कहा कि अगर कोठे न होते तो आज बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह न होता. कोठों ने उन्हें सुरीला किया. तवायफों ने तराशा. उसके बाद पंडित जी अपनी कहानी सुनाने लगे थे.

किराना घराने के सुप्रसिद्ध गायक उस्ताद गनी खाँ साहब के जाने के बाद छन्नू लाल मिश्र को ठाकुर जयदेव सिंह से सीखने का सौभाग्य भी मिला. ठाकुर साहब बनारस के सिद्धगिरी बाग में रहते थे और संगीत के मर्मज्ञ थे. किराना घराने की बढ़त का अंदाज़ और ठहराव उनकी गायकी में स्पष्ट था. लेकिन पंडित छन्नूलाल मिश्र का भारतीय शास्त्रीय संगीत से सांगोपांग परिचय ठाकुर जयदेव सिंह ने कराया. पंडित जी के गायन में शास्त्रीय विधि से स्वर विस्तार, रागालप्ति और रूपकालप्ति, विविध गमकों का प्रयोग और तानों की विविधता आदि ठाकुर जयदेव सिंह से पाई. शास्त्रीय संगीत में श्रुति, अंश, गमक, मूर्छना, स्वस्थान और स्वरसन्निवेश आदि सूक्ष्म तत्वों से पंडित छन्नूलालजी का परिचय ठाकुर जयदेव सिंह की ही देन थी. इसलिए वे उस्ताद गनी खान साहब के बाद ठाकुर जयदेव सिंह को ही अपना अंतिम गुरु मानते थे. ख़ासियत यह थी कि छन्नूलाल जी ने शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल करने के बाद भी पूरब की लोक गायकी को नहीं छोड़ा. भजन, स्तुति, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कबीर की रचनाओं को सहज और सरस ढंग से स्वरबद्ध किया. उनका गाया केवट प्रसंग, विभीषण गीता, शबरी प्रसंग लोक में घर कर चुका है. उनके गाए हनुमान, गणपति, राम, कृष्ण, शंकर और देवी की स्तुतियाँ और भजन हमारे भक्ति संगीत की अनमोल धरोहर हैं. शिव की बारात उनकी अद्भुत कृति है. शिव की मसाने की होली को तो उन्होंने बनारस की पहचान बना दिया. इससे पहले अवध और बृज की होली ही लोक में गायी जाती थी.

पंडित जी द्वारा गाए विवाह गीत, सोहर आदि उनके गायन की समग्रता की मिसाल है. “नंद घर बाजे बधइया….”, “मोरे पिछरवा चंदन गाछे अवरो…” और राम का जन्म, विवाह, अयोध्या से वनगमन और आगमन इन सभी संदर्भों में उनकी रचनाएँ बेमिसाल हैं. कभी किसी ने पंडित जी को लिपिबद्ध डायरी लेकर गाते नहीं देखा गया. जिसे रचा उसे फिर भूले नहीं. वह बंदिश उनके जीवन का हिस्सा बन गयी.

पंडित जी से मेरा रिश्ता महज श्रोता और गायक का नहीं था. उनसे पारिवारिक नाता था. सितारा कलाकार प्राय: इतने आत्मकेंद्रित देखे गए हैं कि अपने प्रभामण्डल से आत्ममुग्ध हो जमीन छोड़ जाते हैं. पंडित जी अपनी ज़मीन से हमेशा जुड़े रहे. थोड़ा लोभ ज़रूर था उनमें. उसकी वजह शायद यह थी की पंडित जी को शोहरत और पैसा उम्र के उत्तरार्ध में मिला. तब तक ओवर कम रह गए थे. रनरेट ज़्यादा. 1990 तक तो वे राजघाट स्कूल में संगीत के मास्टर थे. बहुत अप्रिय प्रसंग में उन्होंने स्कूल छोड़ा. उसकी कहानी फिर कभी.

बात 1980 की होगी. बनारस में संगीतकारों, गायकों के दो मोहल्ले हैं- कबीर चौरा और रामापुरा. छन्नू लाल जी के ससुर अनोखे लाल मिश्र तबला सम्राट थे. वे रामापुरा में रहते थे वहीं पंडित जी भी रहते थे. छन्नू लाल जी रामापुरा के जिस घर में किराए पर रहते थे वे मेरे मित्र Upendra Kumar Sharma का था. यूनिवर्सिटी आते जाते हम वहॉं रूकते. एक कमरे में पंडित जी पॉंच बच्चों के साथ रहते थे. इसलिए बाहर चबूतरे पर रियाज करते. मोहल्ले में साइकिल चोरी बहुत होती थी सो मैं रियाज करते पंडित जी को अपनी साइकिल सहेज कर जाता. यही छन्नू लाल जी से अपना पहला परिचय था. तब से जो सिलसिला चला वह जारी रहा.

एक कहानी और याद आती है. बात शायद 1989 की है. लखनऊ महोत्सव में पंडित जी को गायन के लिए आमंत्रित किया गया था. यह उनका महोत्सव में पहला कार्यक्रम था. मैं वरुणा एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहा था. पंडित जी मेरे साथ थे. टिकट एसी का था. पंडित जी शायद पहली बार एसी कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे. डिब्बे में आए. सामान रखा और ट्रेन चलते ही पंडित जी ग़ायब. मुझे लगा कि शायद शंका निवारण को गए होंगे. जब देर हुई और वो नहीं आए तो मैं उन्हें देखने निकला. पाया, कि बाथरूम के पास पंडित जी खड़े हैं. मैंने पूछा, यहां क्यों खड़े हैं. वो बोले, हेमंत तुम पता नहीं कौन से डिब्बे में हमको चढ़ा दिए हो, एक भी खिड़की खुलती ही नहीं है. न साँस आवत है न हवा मिलत है. ये सादगी छन्नूलाल जी उम्रभर ओढ़े रहे.

सितारा बनने, शोहरत और पैसा कमाने के बाद भी छन्नू लाल जी में वही मस्ती वही आत्मीयता बनी रही जो एक बनारसी में अपेक्षित होती है. यह विरले ही होती है. दरअसल बनारसीपन का संबंध जन्म से नहीं, बल्कि डूब जाने से है. यही डूब कर गाना पंडित जी की शैली थी. जो बनारस में डूब गया, वो बनारसी हो गया. बनारसीपन जन्म से नहीं होता, पर जन्म-जन्म तक साथ रहता है. उनके अवसान से समूची दुनिया में ख़्याल गायकी का परचम लहराने वाली उनकी संगीत यात्रा ठहर गयी है. आप बनारस की तरह जिन्दा रहेंगे छन्नू लाल जी. वे कहते थे स्वर हमारी सृष्टि में बिखरा पड़ा है. उसी को जोड़ने का पुल संगीत है. जब स्वर खो जाते है, शून्य हो जाते है, तो संगीत का सागर रह जाता. जब तक यह सागर रहेगा तब तक पंडित जी के स्वर जीवित रहेंगे. आप सब भी उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए. प्रणाम कीजिए.

छन्नूलाल जी की स्मृतियों को नमन

जय जय…

(वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा के वाल से)